文/徐慧芬

一阵小跑声过后,学校走廊里,一个男生小声而急促地叫我,我立定问他:“有什么事吗?”

他期期艾艾地说:“我——我能到你的办公室去说吗?”我点点头。他进来后,小心翼翼关上门后,将手上卷着的画纸摊开在我面前说:“老师你看,我觉得自己画得挺好的,为什么只有65分呢?我看他这张还没我的好呢,他都70分呢。”他把同桌的那张画也摊了开来。

啊,原来是来讨说法的。这是一张美术作业,临摹书上的一幅写意国画《梅花麻雀图》。这算是期中考试了。

两张画摊在桌上,我给他分析:“你这张,梅花点得还蛮像样,麻雀的形体姿态也不错,可偏偏是‘点睛之笔’不准确,眼睛画偏了,这不是犯了常识性的错吗?他这张也有缺点,梅花浓淡深浅缺少变化,但作为画面主体的麻雀画得还是到位的……”

他听明白了,似乎也服气,但还不走,磨磨蹭蹭,抓了一会儿头皮,终于说出了要说的话:“老师,你这次能不能开开恩,送我5分,下次还你,行不行?”

我笑了起来,教书好些年了,还没碰到过这样的学生。

“你说说看,为什么一定要送你5分呢?”

“你表扬过我的,说过我画画蛮好的。”

“啊,我表扬过你?”

“是的,你表扬过我两次,一次画素描头像,你说我暗部画得蛮透气,没有闷掉。还有一次画水彩,你说我天空染得蛮透明,没有弄脏。”

“可是这次你只能得65分呀,再说这是考试,老师应该公正,是不是?”

“可是我这次已经向我爸说过我美术考得不错的,否则老爸要说我吹牛,又要打我的……”

“65分已经超过及格线了,以后再努力一下就是了。”

“不不不,老师,我只好实话告诉你,这次期中考,几门主课我都没考好,语文65分,英语刚及格,数学只得了55分。我爸气死了,用皮带抽我,用脚踢我,说我没有一门考得像样,我说我副科蛮好的,美术至少能考70分……老师,你看——”

他撩起一条裤腿,露出了几条青紫的伤痕。

我不再多说,拿出一张宣纸,让他重画一幅。

半小时后,我用朱笔在他的画上写了个“70”,很醒目。出门时,他向我鞠躬,又轻轻问一句:“老师不会告诉其他同学的,对吗?”我含笑。

多年以后……

我在地铁月台上等车,一旁座椅上一个男子向我微笑行注目礼,而后站起来说:“您不是教我们美术课的老师吗?”

“你是?”我记不得他是哪位了。

他说:“我就是那个向你讨分数的学生呀!”于是我想起了20多年前的那一幕。月台上,我俩相互把上述故事一点点补充完整。

我问他现在在哪里工作,他说了一家公司的名称。

“那么,你现在是否经常向你的老板要求加薪?”我和他开起了玩笑。

他笑了,有些腼腆地说:“我们公司人不多,我当家。”

“啊,那你就是老板了,你后来学的什么专业?”

“计算机专业,毕业后搞软件设计。”

“你过去数学好像不怎么好的,怎么选了这一行?”

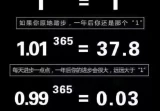

“老师,你还记不记得,那次在你办公室里你对我说的一句话,你说,像你这么聪明,想得出讨分数的人,怎么可以数学不及格?”

我说过吗?记不清了。可是他却一直记着,并为此改变了自己。