文/登登

题记:工作十年后的今天,公司涌进了大批新鲜血液,当看到他们一面面鲜活的面孔时我不禁想起了十年前我初到公司的画面,也许是一次苦涩又甘甜的回忆,又或者是提笔记录下一些往事,谨以此献给毕业不久刚刚入职的奋斗者们。

遥记我初到公司驻地的时候还是个22岁的年轻小伙子,我带着家人的嘱托与个人的信念来到了深圳这座发展前沿快节奏的城市,时值7月中旬,如蒸桑拿一般的南方气候着实令我不适应,每挪动一步便是满头大汗,所幸年轻气盛心中理想当道,这点儿不算问题的问题转瞬间就被我抛在了脑后。我所入职的公司是一家建筑行业国企,04年同期毕业的新学员有50几人,经过几天的培训大家对彼此都有了一定的了解。一个人能够承受孤独,但是很难忍受寂寞,步入新环境之后能够找到几个谈得来的人实在是人类最基本的需要之一。在二次分配的时候与我同去广州地铁项目部的几位新学员有三人是与我挺谈得来的,心中窃喜。由于火车晚点,我们一行七人到达广州项目部时已夜幕降临,项目部书记及办公室主任为我们分配了宿舍,七个人简单的安置下行李后便洗漱睡去。第二天召开全体项目部会议,我们受到了项目部领导及全体员工的热烈欢迎,根据新学员所学专业七个人被分配到了不同的部门。包括我在内,七个人尽管知道了自己归属于哪一个部门,但是脸上依旧挂满了茫然。

之后的日子里大家每天都往返于项目部与工地之间,刚刚穿上的新工装在下了一次井之后便面目全非,加之南方长期烈日当头,气候潮湿,汗水混着机油、铁锈、泥土,衣物硬生生的套在身上的滋味不言而喻,逐渐的,在我们同期毕业的新学员中就有人产生了抵触情绪。“本以为有空调喝咖啡西装革履坐在办公室里研究图纸与同行探讨交流,有需要时就夹着图纸去查看一下施工现场,现在可好,你们看看我们现在是一个什么境况?我们在做些什么?每天抬钢筋到处走,铲淤泥一车一车的往外运,脚手架爬上爬下,跟农民工没有什么不同的吗!登登你是学文的,被分配到办公室工作,每天不用下工地,你根本不知道那是一个什么样的环境,你太难感受到那里有多么的闷热、潮湿,呼吸有多么的困难,稍不留神就会轮着锤子砸自己的手指,一个不小心就会转头撞向坚硬的岩石或是脚手架,甚至是裸露在外面的钢筋!你看看我的衣服、手套,已经被刮坏好几次了,安全帽上到处都是划痕,鞋子更是每天都泡在泥汤子里!”小白抱怨着。其实那个时候几乎每个人都曾有过类似这样那样的抱怨,都产生过“坚持不住了,离开吧”这样的想法,有的时候在聚餐酒后因此抱头痛哭过,彼此诉说着有多么苦有多么怨有多么的想念家乡的一切,更是与同龄人不同工作环境相比较人家有多么光鲜亮丽而自己是那么的落魄不堪。尽管如此,大家依然坚持着,在向着理想进发的道路上,总有那么一点星火光亮指引着自己继续前行。

因同期新学员的种种抱怨以及个人自身的迷茫,在一天晚饭后我找到项目部书记说出了自己心中的那些苦闷,近一个小时的谈话,大部分时间都是我在苦诉着,书记听着,听了我的话之后他并没有对我投以同情的目光,也没有针对所谓的苦与累安慰我什么,他只说:“从明天开始,我要求你每周一早参加周例会,每天去参加调度会,每天去工程部查看工程进度,每天至少下工地一次,每天至少去机电部、工程部向你的同事前辈请教一个问题,有不懂的,尽管推开我或者项目经理的房门,我们随时欢迎你。”便结束了交谈。那一晚我几乎没有睡着,一直为书记对于刚毕业的我连半点儿安慰都没有而恼火着。也许这就是年轻人特有的倔强性格,又或者是80后从不在现实面前低头的那股子傲气,不就是参加两个会没事儿去现场转转吗?这有什么难的!从那以后,我一切照做着。第一周没有什么感觉,无非就是各工班完成了那些任务,还需要做哪些事,工程进度到哪儿了云云,第二周、第三周也都大同小异没什么不一样。一天下午,转了一圈工地之后我回到办公室,摘下安全帽坐下来心想书记让我做的这些事难道就是为了打发时间吗?我喝了一大口水润了一下被晒得直冒烟的嗓子。当我静下心来之后,这三周以来的各种数据在脑海中飞快的转了起来,同时确实感觉到这二十几天以来工地有了一些变化,第一周装了多少管片?第二周呢?今天呢?盾构机掘进了多少米?好像在哪一天盾构机换过一次刀片?想着想着,更多的问题冒了出来,一些我从来不曾想过的,并且需要找人去解答问题。慢慢的,对于施工现场的各项事务我多多少少都有了一定了解,在与同事前辈交流的时候我不再是听不懂他们在说什么,而是能参与其中,对一些问题如何处理得到了更多的理论支持,对自己的原始积累有了更多的知识储备。

广州地铁项目部是当时公司第一个盾构项目,暂不论我们这几个刚毕业的学生,这个大家伙对于每个人来说都是陌生的,当时项目部明确了一个目标:“每个人都是学生,对于盾构机来说,我们都是从零开始,我们每一个人的起点都是一样的,我们将秉承着一边学一边用的态度把这两条隧道打通并干好!”我所学专业说文科行政类,对工程、机械类一窍不通,而这之后也并没有我“弃文从工程”一类壮举。不过在这里我不得不提到一个人,当时在机电部的一位姐姐,她同样为文科,英语专八,在所有人看来“专业八级”已经相当了不起了,不过对于盾构机这个大家伙来说,她的专八也仅仅是九牛一毛,她说,有太多的专业术语是她从来都没有见过的,用她的话说那完全是另外一种语言,从翻译的角度来讲,她同样是零起步。她身材娇小,我身高一米七八她仅能及我肩部高度,在她的办公桌上摆放着几本大而厚重的专业用语词典,依我看来那分量足以将她娇小的身躯压弯,她每天翻阅着大量工程图纸、词典,查找大量资料,手写笔记堆成了“小山”。而后,她被选派随项目部领导去德国考察xxx公司以及所要购买的盾构机,全部行程的翻译任务都是由她一人独自完成,无论是与德国人的交流短短两个月时间内做到对几百张图纸百万个专业术语了如指掌,那时我才切身的感受到一个人的力量并不是他(她)能坑得起多重的钢筋,而是他(她)的头脑可以储备多大的知识量,肩上能扛起多重的任务,能担起多大的责任并勇于去承担。她尽管在身高上矮了我不止一头,但是在我心中她的形象却十分高大。

在引进盾构机并下井掘进不久后,小白最终还是选择了辞职,他说他受不了机器的轰鸣声震得头皮直发麻,受不了没日没夜的轮班换岗睡不好一个安稳觉,受不了没有节假日没有双休日不能陪在家人身边。他回到家乡去了另外一家同行业公司,成了一名白领,过上了他期盼的生活。然而半年后,与他在网上聊天时了解到,他所想象的与现实依旧相差甚远,现如今他再一次选择了穿上工装每天下工地,没日没夜的干着。他说,喝着茶水看图纸,远不如手握着操纵杆来得直接实际,纸上谈兵毫无用武之地,干工程不是作画,理论依据再充分,没有实际操作,那些理论依然是一纸空文、毫无根据、差别甚远。他说当初选择学了这个专业就没后悔过,只是忍受不了那些苦,但他依然爱着这个专业。他说他很后悔当初没有坚持下来,现在很多同行都是成手了,而他自己又要独自从零开始。我不知道该说些什么安慰他,也许他并没有绕了太远的路,因为他通过自己的选择及时的发现了自身存在的问题这也不算是一件坏事。用他的话说就是:“年轻是我们最大的资本,同时它也是我们最大的敌人。”

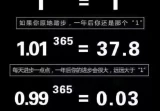

后记:写到这里我想可以停一停了,不同的人生阶段所产生的想法各不相同,而处在不同时期、不同阶段需要一直做下去的事,就是一步一个脚印的向前走。想成功,唯有坚持与脚踏实地。我并不会唱赞歌说赞词,但唯有此道,才是恒久不变的成功之道。