文/汤小小

我曾经做过一段时间的保险推销。为了激励员工勇往直前,公司每天都会开早会,不但销售达人可以做激情澎湃的演讲,新人也可以上台诉说心得体会。

尽管氛围很好,新人还是有些腼腆,至少,我就一次也没有上过台。但是,和我同时入职的一个女孩却总是想方设法找机会上台。她普通话说得很差,常常让人听不清说的是什么,表达也不流利,总是磕磕绊绊。听她讲话,不是享受,而是一种刑罚。因此,每次只要她一站到台上,下面就开始窃窃私语,有人抱怨,有人挑错,有人鄙视。好在,经理总是竖起大拇指,不停地给她鼓励,所以,她也就能一而再再而三地站到台上。

只是,这份工作并不如想象中那么好做,性格内向的我只得重新找了份适合的工作。

后来,听说公司因发展需要,另设了一个分部,负责人居然就是当初那个连普通话都说不好的女孩。我大跌眼镜,辗转从同事那里打听到,当初她确实没文化没背景,甚至连一口流利的普通话都说不好,但是她不顾众人嘲笑,坚持上台练胆,不但练就了一口标准的普通话,业绩也直线上升。公司领导就是看中她的勇敢,所以任命她担任分部经理。

因为勇敢,她快速地完成了从职场菜鸟到职场精英的转变。

表妹1.55米的身高,长相也不甜美,既不是才女,也不是财女,可令人称奇的是,她却找了位一表人才的老公。

那个男人是表妹公司的部门主管,1.8米的身高,不仅英俊潇洒,温和亲切,前途更是不可限量,每天还开着辆私家车上下班,最重要的是,此人单身,是个不折不扣的钻石王老五。

公司里的女同事,芳心暗许的不在少数,其中有模特身材的,有明星脸庞的,也有家世颇好的,或者满腹才华的。大家聚在一起,总是会有意无意地谈起“男神”,甚至还暗暗较劲,希望博得“男神”的关注。

在这些女同事中,表妹是最不起眼的一个,但让人没想到的是,一年后,“男神”结婚,新娘居然就是毫无亮点的表妹。

原来,表妹也喜欢上了“男神”,她知道,凭借自己的条件,“男神”是不可能注意到她的。所以,她就主动出击,请对方吃饭,邀对方一起旅游,最后又来了个深情表白。“男神”大为感动,说从来没有见过像表妹这么勇敢的女孩子,情意也就慢慢地滋长了。

因为勇敢,表妹为自己争取到了金玉良缘。

有位朋友,长得不漂亮,家境一般,也没有炫目的学历,甚至没有一技之长,所以,当在婚姻里过得不如意,想要离婚时,遭到了大家一致的反对。“人到中年的女人,价值早就缩了水,男人不找小三已经谢天谢地了,还闹离婚?”

但是,所有的反对都没能让她动摇半分,她迅速离了婚,带着年幼的儿子搬出原来的家,在郊区租了一间房子,开始了单亲妈妈的生活。

紧接着,她干出了更出格的事:辞掉工作,回家写作。

父母气得不轻,朋友也劝,旁人更是极尽挖苦,但是,她完全不为所动,坚持自己的选择。

那段时间,收入确实很少,她甚至缴不起水电费,不敢到菜市场买菜,只能等到天黑时悄悄去捡些别人扔下的菜叶子,勉强维持着自己和儿子的生活。

就在周围人等着看她被生活重重摔倒时,她的生活却越过越好,稿费收入越来越多,出了第一本书,买了辆小汽车,交了许多知心的朋友,还有了崭新的爱情,并很快披上婚纱,做了幸福的新娘。

因为勇敢,她的生活过得丰富多彩。

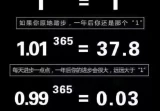

无论工作,爱情,还是生活,想要春风得意、美丽滋润,总得有资本,要么貌美如花,要么才情逼人,要么家世显赫。如果很不幸,这几样都没有,那么,请记得一定要带上勇敢,勇敢地说,勇敢地爱,勇敢地闯。不被别人的嘲笑打倒,不被自己的虚荣羁绊,就一定会闯出一片开阔美好的天地。