文/阿莱克斯·米勒

对于大多数人而言,从学校毕业是令人兴奋的一天——多年的寒窗苦读终于结束了。可对于我来说却不是这样。

还记得两年前的那个周末,我的家里人和朋友们从全国各地来到了我们的学校,看着我们全班人从毕业典礼台前依次走了过去。可正如同班里所有其他人一样,我眼里看到的是在大学最后一年里,我的经济状况从糟糕变成了更糟。我们毕业时拿到了学位证书,前景却非常渺茫。不计其数的求职申请都如泥牛入海,我知道,明天的我将不再有一个称作“家”的地方。

接下来的是难熬的几个星期,我把不能随身携带的东西都收拾好,找地方存放起来,因为我知道这座小小的大学城不会有任何机会,只好开车去了加利福尼亚南部地区去找工作。我以为在那里不出一个星期就可以得到求职回复,可求职申请填好后,一拖就是两个星期,直至四个星期,我发现自己又像往常一样陷入了无尽的等待之中。而在这时,我需要偿还助学贷款的日期一天天地临近了。

你体会过当你在早上醒来,心里因为恐惧而茫然无措时的感觉吗?恐惧那些你无法把握的事情——你对一件事情满怀希望,而又害怕所得到的不过是一场噩梦时心中挥之不去的恐惧感。在那段时间,这种感觉占据了我生活的全部。

几天感觉就像是几个星期,几个星期感觉就像是几个月,那几个月给我的感觉就像是一个没有尽头的深渊一样。而给我打击最深的是无论我怎样努力,好像都无法让生活有丝毫的改变。

怎样才能让自己的大脑不至于被逼疯呢?我决定用笔记录。把自己的一些想法记在一页纸上,这让每一件事看起来更清晰一点,也更光明一点。这样的书写好像也给了我希望,当你已经走到了穷途末路时,心里有一点点希望本身就是你所需要的全部!

后来,我干脆把自己受挫的经历写成了一本童话书,书名叫《逆流而上》,书中的主人公是一条无论遇到任何困难都不会放弃自己梦想的小鱼。

有一天,我收到了一份我的第一本书的出版合同!从那以后,我的境遇渐渐有了一点起色。不久后,我又收到了第二本书的出版合同。几个月后,我应约去迪斯尼公司进行面试,公司不久就聘用了我。

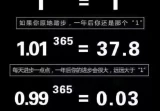

我讲自己的故事就是要告诉你——永远不要放弃,也许逆境正是你成就自己的一个好机会。即使事情暂时看起来暗无天日,也不要放弃。两年前的今天,我蜷缩在自己的车里,打开一桶罐头,喝着里面的凉汤,现在都已成了过去。

如果你觉得工作辛苦,那么你就付出时间,但不要放弃,要相信事情一定会好起来。我以前没有任何的文学学历,也从没接触过写作,如果没有那段艰苦时间所受的磨难,我成不了今天的作家。有时候梦想只是在上游不远处等待着你,我们所要做的不过就是鼓足勇气,超越逆流游过去,迎接你的就会是成功。